En construction

Redevance

Enlèvement Ordures Ménagères Incitative,

Taxe

Enlèvement Ordures Ménagères Incitative

Dis-moi ce que

tu jettes, je te dirais qui tu es.

Mots clés

: enlèvement des ordures ménagères, Tri sélectif,

REOM incitative, TEOM incitative, redevance spéciale incitative,

taxe, matières primaires secondaire, déchets du

BTP, centre d'enfouissement, UVE, incinérateur, méthanisation,

Redevance Spéciale, déchets

ménagers.

Quel avenir

pour la tarification incitative ?

Les communes sont compétentes

en application de l’article L.2224-13 du CGCT pour assurer

la collecte et le traitement des déchets ménagers

et assimilés. Plus exactement, depuis la loi NOTRe, leurs

communautés portent cette compétence. Ce transfert

dans certains cas, mais surtout les bouleversements des périmètres

poussent les territoires à s’interroger sur le mode

de financement de cette compétence. Un certain manque de

visibilité au regard des textes depuis la loi dite «

Grenelle 1 » font notamment s’interroger sur le caractère

obligatoire ou non de la tarification incitative, ou même

sur sa pérennité. Cette fiche est la première

d’une série de fiches sur les services sur les déchets.

L’histoire de la tarification incitative s’opère

finalement comme une pièce de théâtre, avec

ses rebondissements, en 4 actes … et malgré des changements

de cap en apparence (et des titres volontairement outranciers

dans cet article), au final l’histoire de la tarification

incitative est très cohérente … levons le rideau

!

Le Préambule

Avant

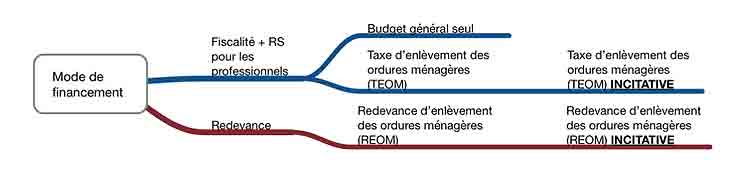

l’introduction du grenelle, on distinguait finalement 2 grands

modes de financement :

-

TEOM,

taxation représentant le régime « historique

» (ou le financement par le budget général

de la collectivité sans recourir à la TEOM)

-

REOM,

(Redevance d’enlèvement des ordures ménagères),

contrepartie du service rendu – article L. 2333-76 du CGCT.

D’une certaine manière, la REOM était perçue

comme étant le mécanisme permettant de faire «

coller à la réalité » le mode de

financement aux productions de déchets et se considérait

par contraste « incitative »

-

Avec

la RS (Redevance spéciale) quand le service est financé

par le budget général seul ou la TEOM, partie spécifique

aux déchets assimilés – article L. 2333-78

du CGCT. Pour mémoire on rappellera l’importance de

la mise en place de la RS dès lors qu’on collecte

des déchets professionnels (CE, 31 mars 2014, Société

Auchan France, n° 368111) S1

Acte 1 – «

Bravoure » : le caractère obligatoire du caractère

incitatif

L’article

46 du Grenelle 1 (Loi n°2009-967) prévoit la mise

en œuvre d’un cadre législatif propice à

la réduction des déchets ménagers, quelque

soit le mode de financement du service (REOM ou TEOM) :

«

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères

et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une

part variable incitative devant prendre en compte la nature

et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements

des déchets ».

La loi donnait ainsi

un objectif clair :

-

passer

d’un fonctionnement de REOM ou TEOM « classique

» vers une format « modernisé » de

ces modes de financements

-

en y

intégrant un mode de calcul incitatif.

-

Ce qui

était déjà possible dans la constitution

de la REOM — assez libre — et reviens surtout à

la bâtir de manière plus « intelligente »

pour créer un comportement vertueux

-

Mais

qui constituait une certaine « révolution culturelle

» pour le financement en TEOM

Le mouvement était

donné, on pouvait dès lors s’attendre à

très court terme — la loi était ambitieuse —

à observer à terme le panorama suivant :

Avec probablement un

abandon du financement possible via le budget seul — puisque

le tarification devait être incitative.

Cependant il convient

de rappeler que la loi GRENELLE 1 était une loi cadre fixant

une feuille de route … tout restait à écrire

pour donner à ces principes une définition juridique

opérationnelle et cela devait nécessairement passer

dans un premier temps par une modification des textes législatifs

(notamment le CGI pour le TEOM-I) pour apporter une définition

de cette part incitative.

Acte 2 –

«

Petit-meurtre entre amis » où quand le Grenelle

tue le Grenelle pour faire naître la tarification incitative

Toutefois,

la mise en œuvre de la tarification incitative à

brève échéance très vite a fait

l’objet de certaines oppositions — tandis que d’autres

territoires, aidés aussi par la politique d’accompagnement

de l’ADEME — s’engageaient vers la mise en place

de redevance incitative.

Constatant

que le projet — ou exactement le calendrier du Grenelle 1 était

trop ambitieux — dans un contexte national devenu différent

aussi sur le plan économique, la loi Grenelle 2 (loi n°2010-788),

sans reconnaître qu’il s’agit d’un léger

retrait, dispose que la part variable de la TEOM devient une possibilité,

à titre expérimental :

« […] Les

communes, les établissements publics de coopération

intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient

de la compétence prévue à l’article

L. 2224-13 du code général des collectivités

territoriales peuvent, à titre expérimental et

pendant une durée de cinq ans à compter de la

publication de la présente loi, instaurer sur tout ou

partie de leur territoire une taxe d’enlèvement

des ordures ménagères composée d’une

part variable, calculée en fonction du poids ou du volume

des déchets. »

Ce qui a créé

évidemment une certaine ambiguïté :

S’agissait-il

d’un mécanismes transitoire pour « expérimenter

» la TEOM-I avant sa mise en place définitive

?

Ou d’un recul

sur le Grenelle 1 pour n’ouvrir qu’une expérimentation

?

Quid de la redevance

? (comme évoqué pour nous elle pouvait déjà

être calculée de manière incitative, dès

lors il y avait peu de sens de revenir en arrière sur une

tarification qui par essence prend en compte le service rendu

… la différence en quelques sortes entre la REOM et

la REOM-I étant l’intelligence apportée à

la grille tarifaire, bâtie pour créer des comportements

vertueux).

Le Ministre du Budget

interrogé alors sur à la question de savoir si la

part variable de la TEOM devait être appliquée par

les communes à partir du 1er janvier 2014, ou si simplement

elle pouvait être appliquée (réponse à

une question écrite de Mme la députée F.

Guégot, publiée le 29 octobre – QE, réponse

du 29 octobre 2013, publiée au JOAN, p. 11317) a répondu

sans ambiguïté :

«

Les collectivités territoriales et leurs EPCI ne sont donc

pas tenus d’instaurer une part incitative de TEOM mais peuvent

délibérer en ce sens »

Le Ministre motive

sa réponse en précisant le cadre juridique de la

part incitative en relevant qu’en l’état la loi

n’a fait que mettre en place l’expérimentation

et la faculté de l’instaurer (l’objectif du Grenelle

1 n’était donc pas transformé en obligation,

mais bien descendu sur un niveau d’expérimentation)

Acte 3 –

« Ne nous fâchons pas » l’abandon de

l’expérimentation pour pérenniser la possibilité

de mettre en place une politique incitative

Mais

nouveau coup de théatre, la mise en place du mécanisme

de calcul de la part incitative de la TEOM fut l’occasion

pour le législateur de revenir plus vite que prévu

sur le calendrier du Grenelle 2 en abandonnant plus vite la

période expérimentale (pour un mécanisme

à durée indéterminée) sans pour

autant revenir sur un caractère obligatoire : aux collectivités

de choisir l’outil adapté à leur territoire.

La loi a

ainsi mis en place l’article 1522 bis du CGI par la loi 2011-1977

du 28/12/2011 (loi de finance pour 2012) :

Les communes et

leurs établissements publics de coopération intercommunale

peuvent instituer, dans les conditions prévues

au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative

de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement

la nature des déchets produits, exprimée en volume,

en poids ou en nombre d’enlèvements. La part incitative

s’ajoute à une part fixe déterminée

selon les modalités prévues aux articles 1521,1522

et 1636 B undecies.

-

la conservation

du « peuvent ». Le mécanisme est donc bien

facultatif pour les collectivités compétentes

-

Mais

il n’est plus indiqué à titre expérimental

ou pour une durée limitée … l’outil est

donc fait pour durer et rester (mais pour ceux qui le veulent

!).

Des parlementaires

s’interrogent encore sur l’articulation des textes (ex

: QE 14432 de janvier 2015, sans réponse au 5/12/2015)

… Mais notre analyse est bien que nous sommes encore sur

un mécanisme facultatif, qui n’est plus en phase expérimental

mais peut être instauré pour une durée indéterminée.

Pour arriver à

cette analyse nous revenons aux fondamentaux du droit : en cas

de textes contradictoires (et hélas sans abrogation officielle

d’un texte) le juriste va privilégier :

-

Soit

le texte le plus spécifique sur le texte général

: mais ici aucun texte n’est plus spécifique que l’autre

-

Soit

la chronologie des textes, notamment en présence de textes

de même valeur : sur ce point … les textes s’enchainent

bien et doivent être vu comme abrogeant la disposition la

plus ancienne.

Acte 4 –

« ceux qui m’aiment prendront le train » :

La

réaffirmation et l’incitation à la mise en

place d’une tarification incitative

La loi relative à la transition énergétique

(2015-992) a été sur certains aspects occultée

des médias et dans esprits par la loi NOTRe. Elle est

pourtant des plus limpide sur le souhait « d’inciter

» les collectivités à mettre en place la

tarification incitative

Ainsi elle réécrit l’article L.541-1 du

Code de l’environnement en disposant que la politique nationale

des déchets doit :

«

4° Augmenter la quantité de déchets faisant

l’objet d’une valorisation sous forme de matière

[…]. Le service public de gestion des déchets décline

localement ces objectifs pour réduire les quantités

d’ordures ménagères résiduelles après

valorisation. Les collectivités territoriales progressent

vers la généralisation d’une tarification

incitative en matière de déchets, avec pour objectif

que quinze millions d’habitants soient couverts par cette

dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 »

De même elle insère un nouvel article L.2333-76-1

du CGCT :

« Art. L. 2333-76-1. – Lorsque la

compétence de collecte des déchets est déléguée

à un établissement public ou à un syndicat

intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir

un système incitatif afin de récompenser les collectivités

qui fournissent les efforts de prévention et de collecte

sélective les plus significatifs. La mise en place

d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la

mise en place d’une tarification incitative touchant directement

les citoyens. »

Il y

a donc une réaffirmation de l’intérêt

porté sur la tarification incitative. On pourrait avoir

l’impression que le législateur (et en réalité

l’Etat et ses services) a changé régulièrement

de cap … mais au final, ces changements furent peu nombreux

:

La loi Grenelle

1, clairement avait un objectif ambitieux, et comme dans bien des

domaines la mise en place par la suite fut plus difficile

Plutôt

que de s’accrocher à un objectif qui ne serait pas atteint

et au final à un énième texte qui ne produirait

pas d’effets, le législateur a opté pour une

solution graduée laquelle plus que de constituer des changements

de caps incessant s’est avérée être une

stratégie cohérente et régulière :

Proposer

une expérimentation : cette approche plus consensuelle que

le couperet apporte l’assurance que dans un premier temps seuls

les volontaires vont tester un dispositif et au besoin on pourra

couper court à l’expérimentation (donnant un

certain droit à l’erreur)

Proposer

ensuite — il est vrai une année seulement après

— une mécanisme toujours non obligatoire mais qui peut

être mis en place — non sans écueils potentiels

— mais compréhensible

Réaffirmer

la volonté de demander aux territoires de mettre en place

cette tarification, non sans avoir mis en place du reste les moyens

via l’ADEME d’accompagner les collectivités

Avec

le recul on peut donc faire plusieurs constats

Passé

le Grenelle 1, l’ensemble de la démarché a été

cohérente et a suivi une certaine direction réaffirmée

par la loi d’août 2015

Surtout,

un mouvement est engagé, il n’est pas obligatoire, mais

tout converge pour encourager les collectivités à

mettre en place spontanément une tarification incitative.

On peut utilement se référer a certaines études

de l’Adème (dont certaines rédigées par

des partenaires avec une participation du cabinet).

On rappellera

que le législateur connaît cette technique de longue

date : mettre en place une possibilité, l’encourager,

accompagner les territoires à initier la démarche

… pour à terme rendre le dispositif obligatoire …

On citera : La création des communautés : facultatives

en 1993/1999, elles sont devenues obligatoires avec la loi de 2010

ou encore certaines compétences : d’optionnelle la compétence

déchet devient une compétence obligatoire des communautés

de communes et d’agglomération.

A l’évidence

d’autres actes de cette pièce s’écriront

avec le temps, mais un mouvement est engagé et une chose

est certaine — même si elle ne sera pas généralisé

de suite — la tarification incitative a un avenir dans un contexte

de prise de conscience collective des enjeux environnementaux, aux

territoires d’écrire la suite de l’histoire.

Pour aller plus loin

… :

Site de l’ADEME

et plus particulièrement, les rapports

sur la tarification incitative

Guide (ADEME) de la

construction des grilles tarifaires par le cabinet Citexia avec

la contribution du cabinet Landot & associés

Bilan (ADEME) des collectivités

en tarification incitative au 1er janvier 2014 par le cabinet

Citexia

© Yann

Landot, Cabinet

Landot & associés

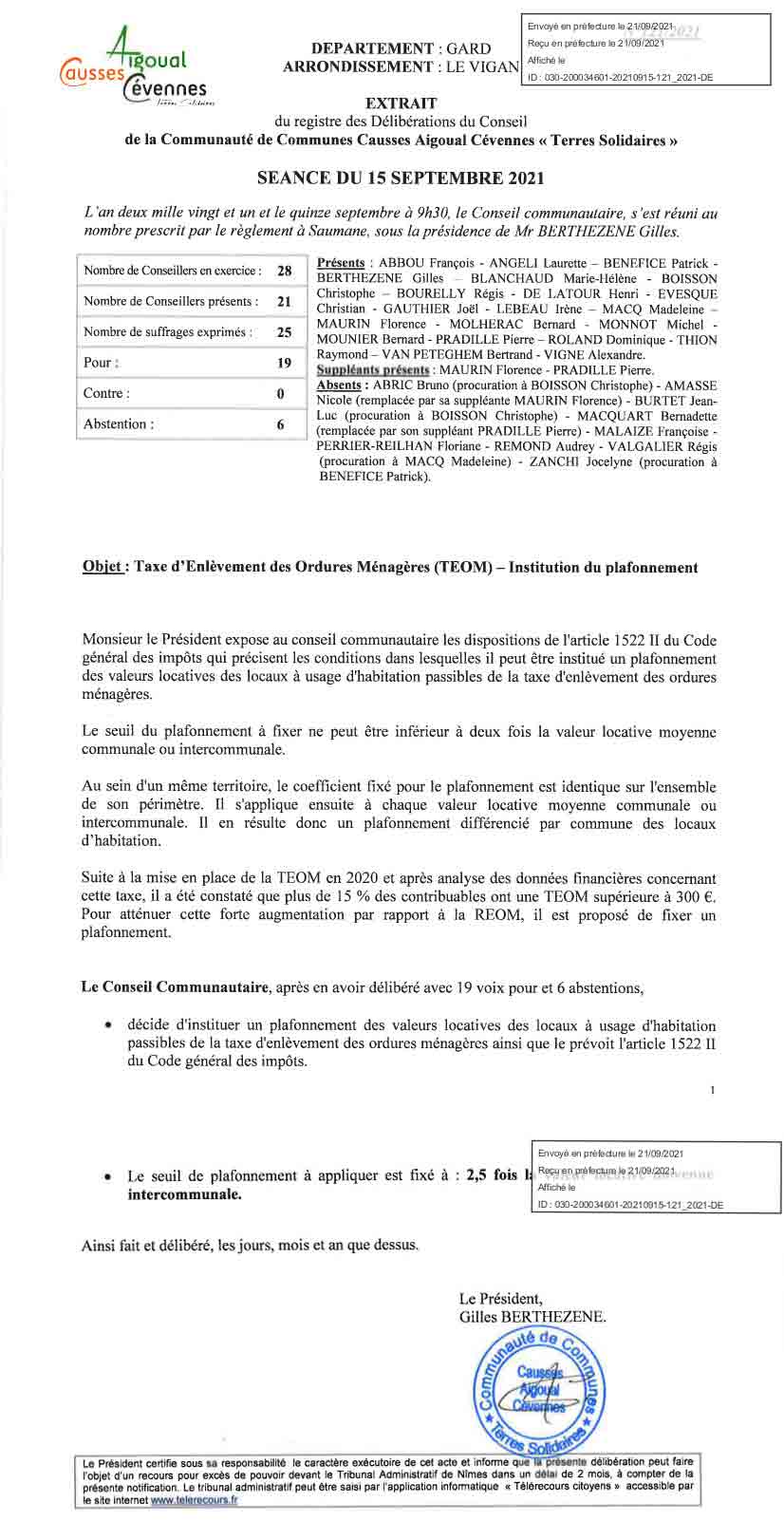

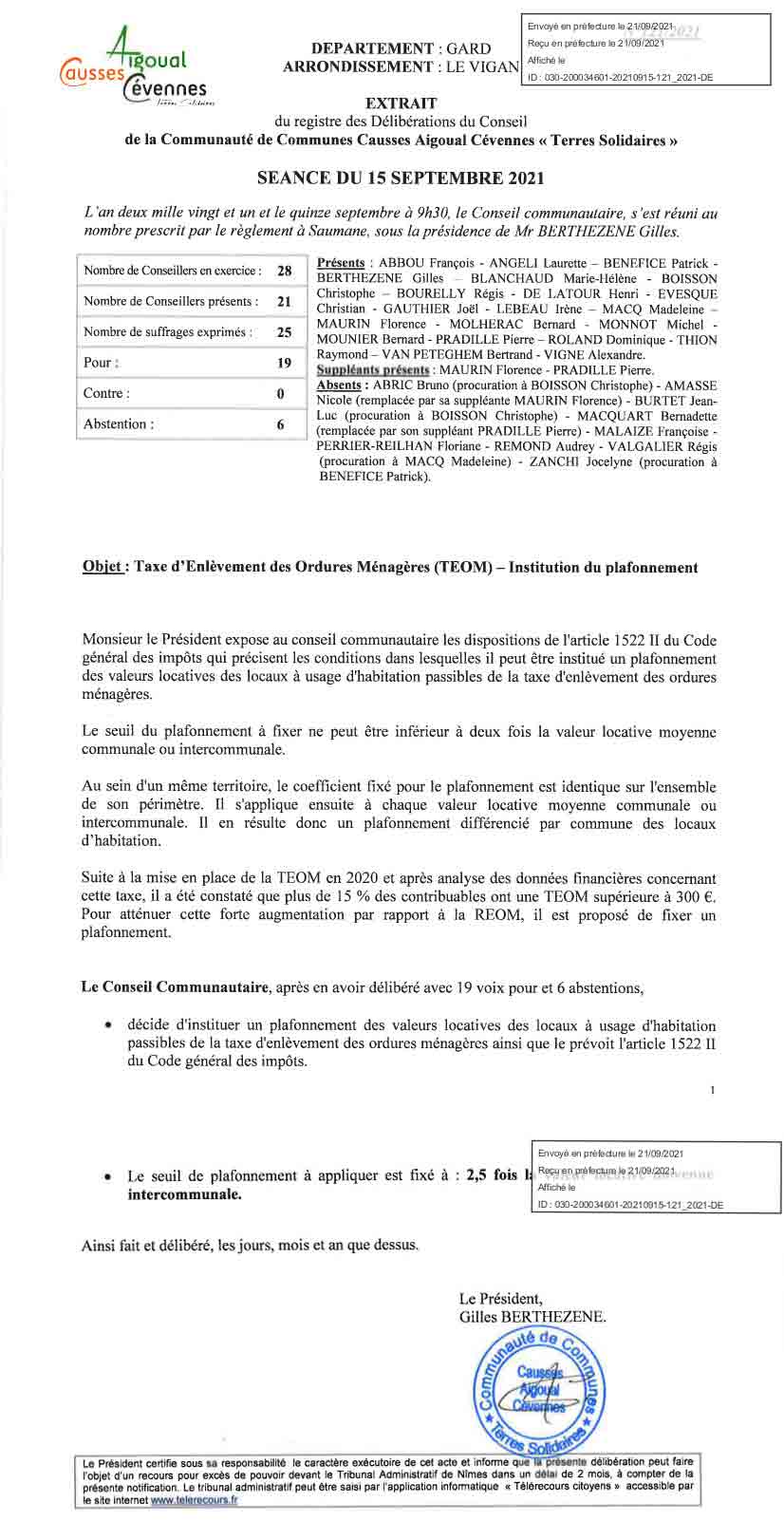

Les données financières ne seront pas communiquées.

En absence

des données financières en annexes de la délibération,

cette délibération est-elle correctement motivée

?

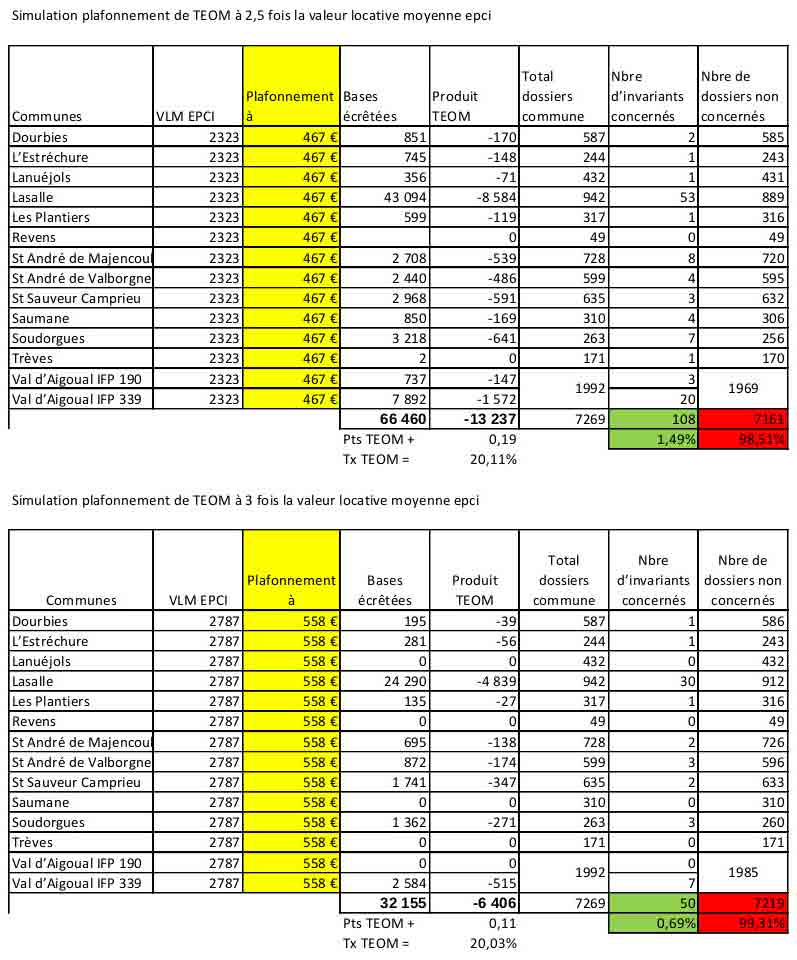

Le 23 novembre la communauté

de communes nous commenuquera les documents suivants

Le

même document aves une meilleure définition

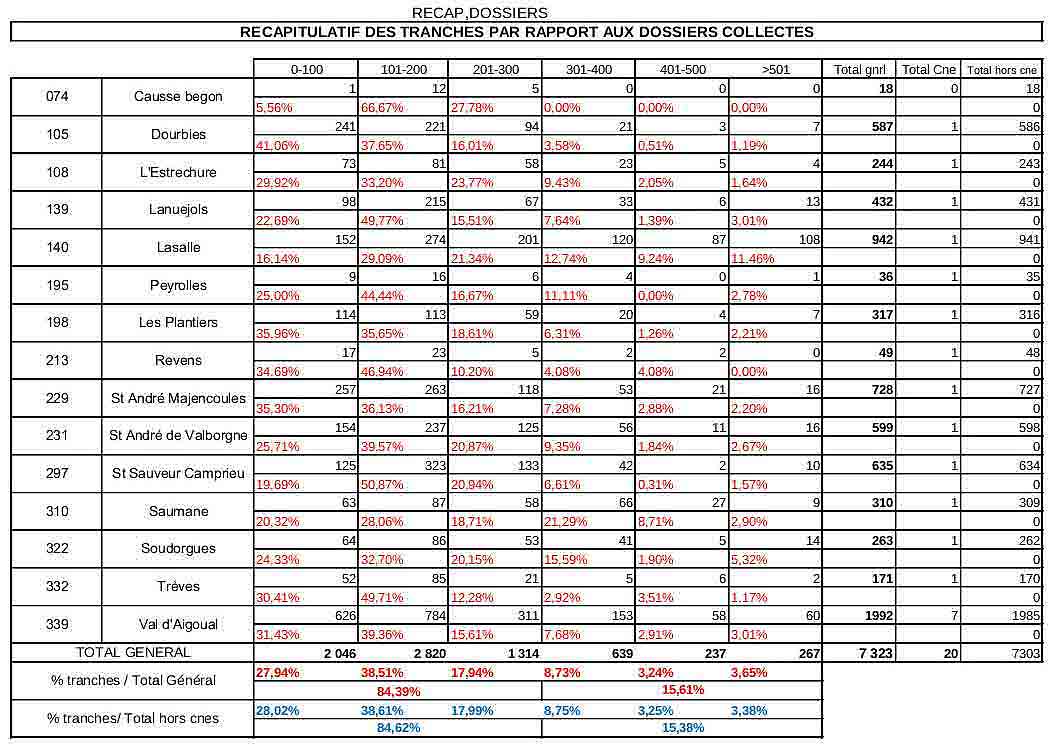

Les colomnes ou tranches

correspondent au montant de la REOM en 2020, de 0€ à100€,

de 101€ à 200€, de 201€ à 300€,

de 301€ à 400€, de 401€ à 500€ et

plus de 501€ par commune avec le pourcentage.

Est-ce une bonne

décision ?

Si bien 15 % des

contribuables, avec la TEOM payent plus de 300 €, avec

le scénario du plafonnement retenu de 467 €, aucun

contribuable ne payera plus de 475 %, 95 % des contribuables

vont voir leur TEOM augmenter pour compenser la réduction

faite à 5 %, ceux qui ont le plus gros patrimoine foncier..

Est-ce que cette

mesure ne bénéficie pas au plus pauvre et gomme

les inégalités ?

Est ce que cette

mesure tend à réduire le coût de la gestion

des déchets ?

La TEOM est basé

sur la valeur locative de votre logement, pas une incitation au

tri et au recyclage.

Seule la redevance

incitative, avec le tri, le compostage et recycler peut réduire

le coût des ordures ménagères, pour tout le

monde

Harmoniser

les consignes de tri des emballages ménagers et des papiers.

...

prévoit d'achever l'harmonisation des schémas de

tri d'ici 2023.

Simplifier le

tri en ouvrant le bac de collecte sélective à

tous les emballages en plastique, ça marche ! Dans les

territoires concernés, + 4kg d’emballages sont recyclés

par habitant, par an. Aujourd'hui, plus de 30 millions de Français

sont concernés ; 100% des Français le seront dans

les toutes prochaines années. On fait le point en images

et en chiffres sur cette simplification du geste de tri et son

déploiement.

La simplification du tri consiste à étendre

les consignes de tri de façon à permettre aux

habitants de mettre tous les emballages dans le bac de tri et

de développer le recyclage des emballages en plastique

qui n'étaient pas recyclés jusqu'alors : films,

pots et barquettes… etc. Jusqu'alors en France, les consignes

de tri pour les emballages en plastique étaient limitées

aux bouteilles et flacons. Leur recyclage s'est vite organisé

et développé en France ; il est aujourd'hui totalement

pérenne avec une filière de recyclage efficace

en France et en Europe. A fin 2019, 61% des bouteilles et flacons

en plastique sont triés et recyclés pour être

transformés en nouveaux flacons ou bouteilles, ou en

textile par exemple.

Mais le choix d’une filière prioritaire

pour le PET a entraîné 2 freins à l'augmentation

des performances du recyclage en France, qu'il est nécessaire

de lever : premièrement, il n'a pas permis de développer

le recyclage des autres emballages en plastique comme les barquettes,

les pots ou encore les films. Deuxièmement, il a introduit

une exception dans les consignes de tri, rendant plus complexe

le geste de l'habitant. Ce que l’on appelle l’extension

des consignes de tri, organisée par la loi et soutenue

par tous les acteurs dans leurs prises de position publiques

(Ministère, Ademe, AMF, Amorce…) répond à

ces deux nécessités : un geste de tri simplifié

et une massification des emballages collectés pour faciliter

la mise en place de solutions industrielles de traitement.

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce rapport

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce document

Retrouvez le guide méthodologique et sa synthèse

en ligne

Cliquez sur cette

image pour accéder au document

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce document

Cliquez sur cette image pour accéder au document

Cliquez sur cette

image pour accéder au document

Cliquez sur cette image pour accéder au document

LA PRODUCTION FRANÇAISE

DE DÉCHETS (325 MILLIONS DE T/AN) EST TRÈS MAJORITAIREMENT

IMPUTABLE AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.

Outre 224

millions de t/an de déchets inertes issus pour l’essentiel

de la construction (bâtiment et travaux publics), on compte

près de 65 millions de t/an de déchets non dangereux

non inertes issus des activités économiques (sur

un gisement de 90 millions de t/an) et 11 millions de t/an de

déchets dangereux.

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce document

Les Territoires pionniers de la prévention des déchets

sont des collectivités exerçant la compétence

de collecte des Ordures ménagères résiduelles

(OMR) qui présentent des ratios de déchets très

en-deçà des moyennes nationales. Après avoir

identifié 58 Territoires pionniers et 7 Meilleurs urbains,

l’étude confirme le caractère quasiment incontournable

de la tarification incitative complétée dans la

majorité des cas par des actions de prévention pour

atteindre des performances remarquables. Le degré de portage

politique est également un facteur clé. Les Territoires

pionniers sont par ailleurs majoritairement des territoires de

typologie rurale.

D’autres

facteurs comme la réduction des fréquences de collecte

des OMR, la définition de modalités de (pré-)

collecte innovantes, la relation de proximité avec les

usagers ou encore la création et le maintien d’une

dynamique territoriale autour de la prévention peuvent

participer de la réussite des démarches engagées.

La moyenne des coûts aidés par habitant des Territoires

pionniers est 22 % plus basse que la moyenne de l’ensemble

des collectivités au niveau national.

L’existence

d’enjeux spécifiques liés aux exutoires, tout

comme les rôles respectifs des entités à compétence

collecte et traitement, contribuent à dessiner des trajectoires

diversifiées présentées dans l’étude.

Cliquez sur cette

image pour accéder au document

Cliquez sur cette

image pour accéder au document

Source : ADEME

l'Ademe publie

les premières données de l'étude Modecom

L’Agence de l’Environnement

et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) participe

à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines

de l’environnement, de l’énergie et du développement

durable. Elle met ses capacités d’expertise et de

conseil à disposition des entreprises, des collectivités

locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur

permettre de progresser dans leur démarche environnementale.

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche

à la mise en oeuvre et ce, dans les domaines suivants :

la gestion des déchets, la préservation des sols,

l’efficacité énergétique et les énergies

renouvelables, les économies de matières premières,

la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la

transition vers l’économie circulaire et la lutte

contre le gaspillage alimentaire.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle

conjointe du ministère de la Transition écologique

et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur,

de la Recherche et de l’Innovation.

CAMPAGNE NATIONALE

DE CARACTÉRISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

ET ASSIMILÉS

Premiers résultats sur les ordures ménagères

résiduelles

Le MODECOMTM

2017 permet de disposer d’un référentiel

national actualisé en matière de caractérisation

des déchets ménagers et assimilés (DMA).

Il ne peut en aucun cas se substituer aux résultats d’une

campagne locale qui est définie pour un territoire spécifique

et adaptée aux enjeux et objectifs locaux.

Cette synthèse présente les résultats de

composition des ordures ménagères résiduelles

(OMR). Les résultats incluant les données sur

les collectes séparées et les déchèteries

seront disponibles après la finalisation des autres travaux

d’observation (enquêtes relatives aux gisements de

DMA notamment) qui se termineront en 2020.

Le MODECOMTM

(MODE de Caractérisation des Ordures Ménagères)

est une méthode développée par l’ADEME

servant à déterminer la composition des déchets

produits par les habitants d’une aire géographique

définie. Ceci afin d’évaluer, par exemple,

le gisement de matériaux recyclables et d’emballages

restant dans les ordures ménagères résiduelles.

Concrètement, des échantillons de déchets

sont prélevés selon des protocoles normalisés

(et un plan d’échantillonnage adapté) puis

triés sur une table de tri en différentes catégories

(déchets putrescibles, papiers, cartons, plastiques…).

Cliquez

sur cette image pour accéder à ce document

/ Source : ADEME

Dans le cadre des

objectifs nationaux du développement de la prévention

de la production des déchets, l’ADEME a apporté

un soutien à des collectivités s’engageant

dans un « programme local de prévention »,

déployé sur 5 ans, correspondant au développement

d’un certain nombre d’actions de prévention.

Une des obligations contractuelles consiste à rendre

compte des actions engagées et de leurs résultats

dans un rapport comprenant un "cadre des coûts

de la prévention" et un "tableau des indicateurs

de performances de la prévention".

Cliquez

sur cette image pour accéder à ce document

On parle de tarification

incitative quand la redevance ou la taxe d’enlèvement

des ordures ménagères inclut une part variable

en fonction de la quantité de déchets produite

(évaluée selon le volume, le nombre de présentations

du bac et/ou le poids).

Cliquez

sur cette image pour accéder à ce document

À télécharger

Tarification

incitative - conseils et retours d'expérience - PDF - 6.35

Mo

Habitat collectif et tarification incitative : pourquoi ? Comment

? - PDF - 7.24 Mo

Communiquer sur la tarification incitative - PDF - 5.02 Mo

Synthèse du bilan des collectivités en tarification

incitative au 1er janvier 2014 - PDF - 1.07 Mo

TEOM incitative : premières orientations de mise en oeuvre

- PDF - 2.77 Mo

Coût de la redevance incitative et de son impact économique

sur le service public de gestion des déchets - PDF - 2.74

Mo

La loi du 17 août

2015 sur la transition énergétique pour la croissance

verte (LTECV), fixe entre autre un taux de valorisation matière

des déchets non dangereux à 65% et une réduction

de la mise en décharge de 50 % à l’échéance

2025.

Dans ce but, l’article 70 de cette loi précise

que le service public de gestion des déchets «

progresse dans le développement du tri à la

source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation

pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour

que chaque citoyen ait à sa disposition une solution

lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans

les ordures ménagères résiduelles, afin

que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés.

La collectivité territoriale définit des solutions

techniques de compostage de proximité ou de collecte

séparée des biodéchets et un rythme de

déploiement adaptés à son territoire.

»

Cliquez sur cette image pour accéder à ce document

Les collectivités

engagées dans les Plans et Programmes locaux de prévention

des déchets ont produit chaque année un «

cadre des coûts » et un « tableau des indicateurs

» rendant compte des moyens engagés sur les différentes

actions et des résultats obtenus sur un nombre réduit

d’indicateurs.

Ce rapport présente l’analyse des données

compilées et traitées de 106 collectivités

ayant terminé leur programme et ayant restitué

des informations complètes et cohérentes pendant

les 5 ans de Programmes Locaux de Prévention (PLP),

et des plans (menés par les départements et

la région en Ile de France) qui ont des résultats

analogues.

Cliquez

sur cette image pour accéder à ce document

Cliquez sur cette image pour accéder à ce document

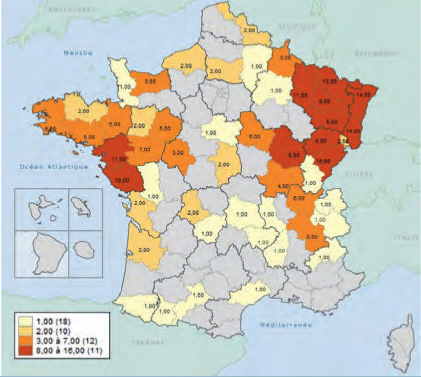

Au 1er janvier

2016, 192 collectivités françaises finançaient

leur service de gestion des déchets par une tarification

incitative, soit 4.6 millions d’habitants.

Depuis le Grenelle de l’environnement et la mise en place

du dispositif d’aides de l’ADEME, la population

concernée par la tarification incitative a été

multiplié par 5 sur le territoire national :

Cliquez

sur cette image pour accéder à ce document

L’ADEME considère

que la Tarification Incitative est un levier très puissant

et sans équivalent pour faire évoluer les comportements

des usagers (ménages, entreprises, …) et ainsi

réduire les déchets résiduels collectés,

améliorer la valorisation et maîtriser voire

baisser le coût du service dans le cadre d’une

démarche d’optimisation globale.

Cliquez

sur cette image pour accéder à ce document

Qu’est-ce

que la tarification incitative ?

Jusque récemment encore, le terme usité était

celui de redevance incitative, le seul outil à la disposition

des collectivités pour lier le montant de la «

facture » déchets à la quantité de

déchets produits. La TEOM avec part variable ayant vu

le jour, nous parlerons de tarification incitative, terme englobant

à la fois la REOM incitative et la TEOM incitative.

On entend par tarification incitative une REOM ou une TEOM comprenant

une part variable calculée en fonction de la quantité

de déchets produits (volume, poids ou nombre de levées).

Comme nous le verrons, les objectifs de la collectivité

qui instaure une tarification incitative sont multiples. En

termes d’incitation, il peut s’agir d’une incitation

à réduire la quantité globale de déchets,

d’une incitation à améliorer les performances

de tri, ou, comme c’est souvent le cas, d’une double

incitation à la prévention et au tri dans l’objectif

de réduire les coûts.

Cliquez

sur cette image pour accéder à ce document

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce document

2013-2015

Cliquez sur cette image pour accéder à ce document

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce document

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce document

Cliquez

sur cette image pour accéder à guide

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce document

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce cahier technique

Cliquez sur cette

image pour accéder à ce document

2.3

SYNTHESE DES ACTIONS PREVUES CONCERNANT LE DEPLOIEMENT DE

LA TARIFICATION INCITATIVE

La tarification

incitative constitue un outil permettant de responsabiliser

les producteurs des DMA. L’état des lieux du

plan (cf chapitre I) a mis en évidence ses effets

positifs de réduction des déchets principalement

mais aussi de collecte sélective en vue du recyclage.

Le déploiement de la tarification incitative a fait

l’objet d’échanges entre les acteurs en

groupe thématique lors de l’élaboration

du plan. Un objectif régional assorti d’actions

de déploiement de la tarification incitative a été

défini pour contribuer à l’objectif national

de couverture de la population. L’ensemble de ces éléments

sont développés au point 2.2.7 du chapitre

II dans le cadre du programme régional de prévention.

Ils permettront également de contribuer à

l’objectif d’amélioration du niveau de

collecte sélective en vue d’un recyclage matière.

La Région accompagnera les territoires afin de prévenir

d’éventuelles dérives et pratiques illégales

qui pourraient être craintes dans le cadre du déploiement

de la tarification incitative.

Association

Causses-Cévennes d'action citoyenne

Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu,

30750, tel 0467826111.

Site internet : http://www.accac.eu,

Email: adhca@live.fr

|

|