En

construction

La consultation

PPE: un tissu de contre vérités !

Mis à jour : 15 févr. 2020

La consultation de la PPE en version révisée

recèle de telles contre-vérités sur la

production d’électricité éolienne

terrestre, qu’un citoyen un peu averti aurait mauvaise

conscience de ne pas y apporter quelques éléments

rectificatifs.

A- L’ORGANISATION INDUSTRIELLE DU SECTEUR

… « Le parc français atteint

15 075 MW soit environ 7 500 mâts. Au cours de l'année

2018, 150 parcs éoliens représentant une puissance

de 1,47 GW ont été raccordées au réseau

»…

C’est une présentation est simpliste.

La production de l’électricité d’origine

éolienne est assise sur deux privilèges :

• Une obligation d’achat par EDF de

l’électricité produite, quand elle est produite,

que le réseau soit demandeur de puissance ou non,

• Des tarifs de rachat fixes pendant des

durées très longues après raccordement

; ces tarifs restent fixes sur très longue période

de 15 à 20 (compris entre 65€ et 82 € à

68 €/MW soit 25 à 50% au- dessus du prix de marché.

Ces privilèges sont exorbitants : Imagine-t-on

quelqu'un qui produit une marchandise quand ça lui chante,

qui l’écoule quelle que soit la demande du marché

mais surtout qui la vend pendant 15 ans à un tarif fixé

à l’avance, supérieur de 25 à 50%

aux prix du marché...

Avec ces privilèges inchangés depuis

20 ans, un modèle économique a structuré

à long terme l’organisation du secteur de production.

En ignorant cette organisation, les recommandations de la Consultation

sont essentiellement des vœux pieux.

Les 7.500 mâts sont répartis sur

1.365 sites (5,5 éoliennes par site) d’une puissance

moyenne de 11 MW. 150 sites raccordés en 2018 ont une

puissance inférieure à la moyenne nationale (9

,8 GW) ; ce qui conforte la tendance observée de la multiplication

des sites de faible puissance :

• 49,53% des sites ont une puissance comprise

entre 18 mW et 10 mW

• 40,72% des sites ont une puissance inférieure

à 10 mW

La puissance de la quasi-totalité des projets

en instruction est inférieure à 18 mW ; ces sites

comportent moins de 6 mâts. Ils évitent donc d’éviter

la procédure d’appel d’offre et bénéficient

de tarifs de rachat garantis sur 20 ans (74 €/MWh).

La suite

: Michel

Faure, Collectif Énergie Vérité.

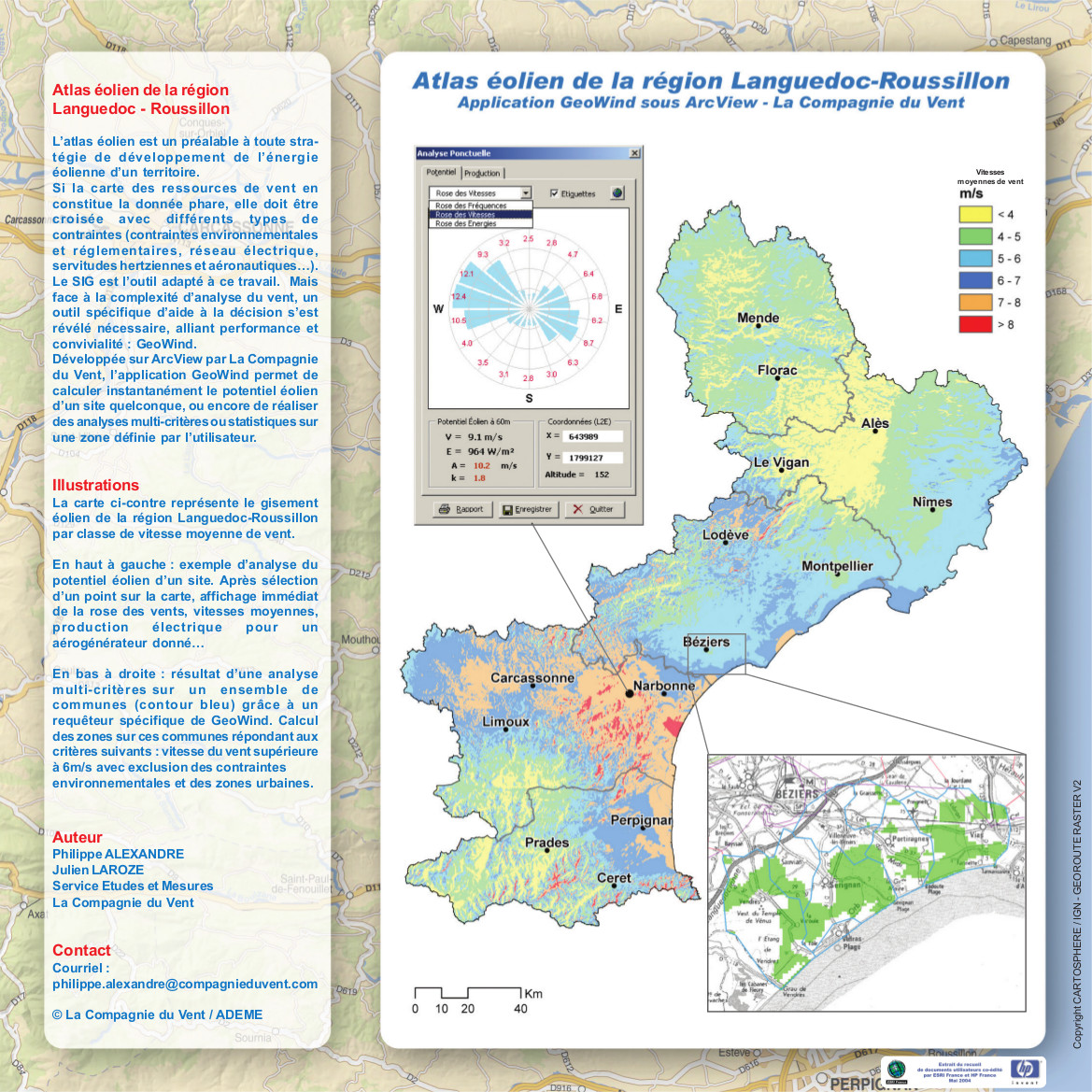

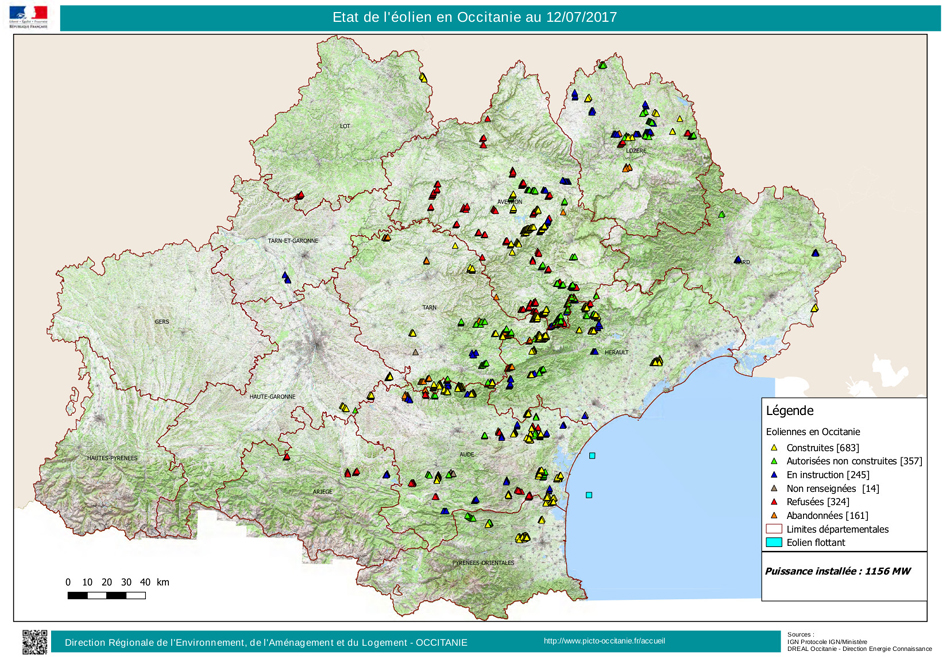

Cliquéz

sur cette image poue accéder à une meilleure définition

Eolien et biodiversité

: prise en compte des enjeux relatifs à la biodiversité

dans le cadre réglementaire français

Michel PERRET1

Ministère de la transition écologique et solidaire,

direction générale de l’aménagement,

du logement et de la nature,

direction de l’eau et de la biodiversité. michel-m.Perret@developpement-durable.gouv.fr

Résumé

Les

parcs éoliens terrestres sont susceptibles d’avoir

des effets sur la biodiversité, en particulier sur certaines

espèces de faune sauvage telles que les oiseaux et les

chiroptères.

Les

réglementations internationales, européennes et

nationales ont pour objectif de prévenir et de maîtriser

de tels effets et leur bonne application est de nature à

ce que le développement de ce secteur de production d’énergie

soit conciliable avec la protection du patrimoine naturel.

En particulier,

les dispositions propres aux espèces protégées

et au réseau Natura 2000 visent à assurer le maintien

et le cas échéant le rétablissement, dans

un état de conservation favorable, de certaines espèces

et de certains habitats naturels et les projets doivent se conformer

à cet objectif environnemental clé.

Fondé

sur les principes de la séquence « éviter,

réduire et compenser » les impacts des projets

sur les milieux naturels, le cadre réglementaire national

qui s’applique aux parcs éoliens terrestres engage

à une planification appropriée des projets et

prévoit un régime d’autorisation administrative

de chaque projet, désormais constitué par l’autorisation

environnementale telle que prévue par le code de l’environnement

Pour

satisfaire à ces objectifs réglementaires et en

particulier aux exigences relatives au bon état de conservation

des espèces et des habitats naturels, les porteurs de

projets doivent caractériser, selon les meilleures techniques

disponibles, les effets de leurs projets sur la biodiversité.

Ils doivent appliquer, d’une manière proportionnée

aux enjeux, les mesures d’évitement et de réduction

de leurs impacts. Si malgré l’application de telles

mesures, subsistent des effets résiduels significatifs

sur les espèces et les habitats naturels, les projets

ne pourront être autorisés que si des mesures de

compensation permettent de rétablir les situations biologiques

dégradées.

Une

fois autorisés, les parcs éoliens terrestres doivent

faire l’objet d’un suivi environnemental permettant

de s’assurer que les conditions de fonctionnement sont

bien de nature à répondre aux objectifs assignés

par les réglementations.

La

suite